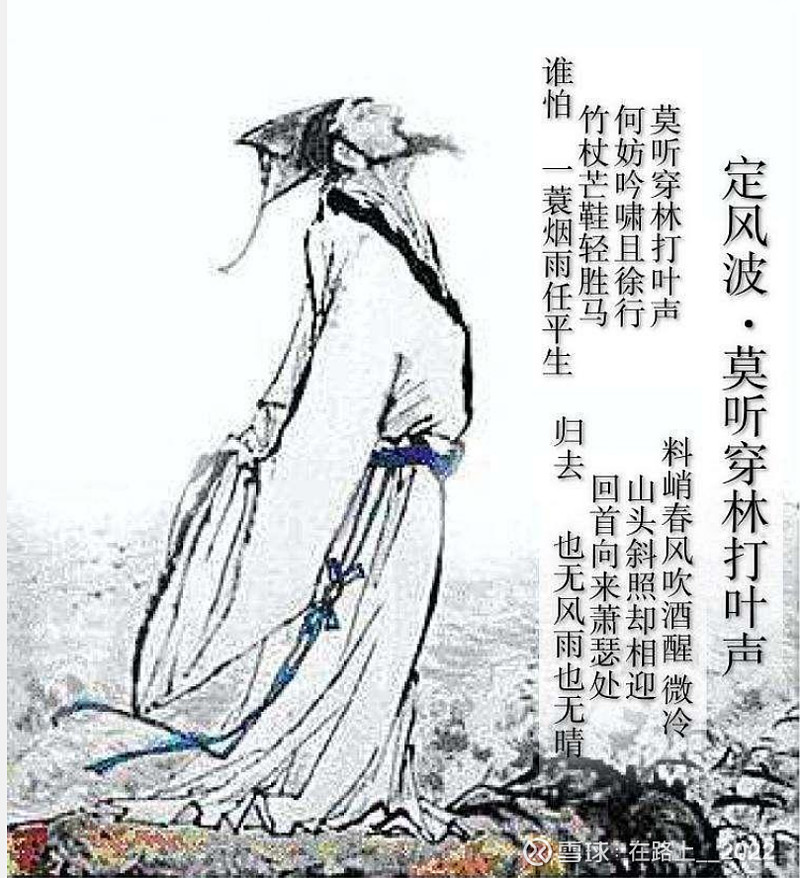

风雅·宋 |《定风波》:归去!也无风雨也无晴

音频|严鼎

文稿|严鼎

风入松

(明朝)苏轼

五月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。涕泣遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑细雨任平生。

严冬春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回望向来萧索处,归去,也无风雨也无晴。

此刻的我,坐在奶茶厅的一角,抓耳挠腮,写不出只言片语来。近日前前后后写关于苏轼的文章早已有9篇,我的看法都快被掏干,实在没有哪些新的角度了。

索性外出走走。窗前飘着秋雨,在严寒的裹挟下,一阵一阵钻入后背里,我忍不住紧缩身体,愣愣地望着眼前的车水马龙。

写那么多文章,我本来想着借这样的机会去提高自我对于诗歌的理解,从小学习更多的知识和人生的道理,用输出来推动自己进行更多的输入。结果一路写出来,我最大的感受竟是自己的无知。每写一篇,我都觉得自己没办法彻底感受到古人的情感和思想,我好比一个走马观花的旅人,在千年文物面前匆忙一别,根本无瑕细细钻研和品读,在耸立入云的奇峰前望而止步,无从临绝顶,不知何时才会一览众山小。以前我以为,只要我读过这些书、明白这些道理,我就可以成为一个思想深刻的人、一个通透静谧的人。如今想来,这些看法多么愚蠢。

明天上课,我请中学生构思习作素材,有一个中学生提到:现在自己十分享受一个人独处的快乐,盼望内心的平淡与慵懒,不愿参与这些嘈杂与浮躁,喜欢沉溺在书本中,与苏轼、王维为友,感受她们的思想境界。这个回答很让我惊讶,难得从一位中学生的口中听见这样有深度的话,也很欣赏他才能喜欢苏轼和王维,品味很高。

不过仔细一想,又认为有一丝不妥。王维说自己“中岁颇好道,晚来南山陲”,没有说自己年少便开悟、通透。苏轼的伟大之处确实是他的豁达潇洒,把人生给活明白了,但那也是在经历了乌台诗案的悲剧后才凝练出的境界,那时侯他早已45岁了。别说中学生了,连我也没到这个年纪,也从未经历这种苦难和曲折,我们是否有资格说自己早已才能看懂苏轼、读懂王维?

前段时间听到一句话,很喜欢。有人问画家蔡澜:大城市奋斗,小城市清闲,如何选?蔡澜回答:先去过大城市。这个回答太妙了,顿时令我醍醐灌顶。虽然我们生活中的好多困扰和忧虑都是毫无意义的。由于我们从未经历,所以我们不晓得答案,我们担心会选错,但毕竟当我们经历后,那些都是自然而然,水到渠成的,无需我们滥情思去郁闷。人生究竟该奋斗还是该知足常乐?人生究竟该努力争取还是随遇而安?那些都不须要我们去担心,先去奋斗,先去争取,先去经历一切,哪怕摔个头破血流也没关系,竭尽竭力就好。当历经这一切以后,我们再回过头来看,才能拥抱一份平淡、安宁,人生就会显得通透上去。在此之前,我们读再多他人的故事、听再多的道理,都是隔靴疼痛,都破解不了心里的心魔。

有人问一位道长:您得道前做哪些?

道长说:砍柴担水煮饭。

那人又问:那得道后呢?

砍柴担水做菜。

这有哪些区别?

道长说:得道前,砍柴时挂念着舀水,舀水时挂念着煮饭;得道后,砍柴即砍柴,担水即担水,做菜即煮饭。

这儿的“得道”,不是读几卷经书、背几句格言就够的,这是历经繁华之后的沉稳,是翻过千山万水后的坦然。《五庙会元》中说:平时心是道。但恰恰是这平时心最难到达啊。

我继续走在雨中,此时雨越下越大,我赶快钻进房檐下,看华灯初上,雨帘密密地织成一张网,将世人层层叠叠地网住,任谁也逃不出去。

我想到千年前的苏轼,也是一场洪水,但他有幸逃了出去,竹杖芒鞋,轻柔地高声吟诵,就这样走入了一片无雨无晴的自在境界。这么,是哪些成就了苏轼人生心态的转变?我们就来品一品这首精典的《定风波》。

临江仙

(明朝)苏轼

五月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。涕泣遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑细雨任平生。

严冬春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回望向来萧索处,归去,也无风雨也无晴。

这首词早已被选入高中年级数学教材,成为中学生的必背古诗歌,你们对于词的内容想必都不陌生。也有好多中学生会将这首词的内容写进习作里,借以激励自己豁达乐观地看待成长中的磨难,我想,假如苏老先生泉下有知,一定会特别愤慨吧。这首词几乎要成为中国人的人格精神的一部份,融入了国人的血脉之中,成为我们的生活信条,成为“集体无意识”。苏轼的《定风波》写的似乎是他个人的人生经历和特殊的生活场景,但却切中了人性中的普遍精神和意识,最大程度地唤起了人们的精神共鸣,成为了一种公共抒发归去来兮辞名句,这就是伟大文学作品的独有知性。

不只是内容上,方式上也有足够多的创新。回顾我们上面所读过的诗歌,大多都在写深闺男子的爱恨心曲,我们不晓得这些男子具体是谁,词中的场景具体在哪,其实作者在创作时就没有考虑过这一点,这是由词的功能和使用场景决定的:词就是写来给歌女唱的,并且会一传十、十传百地唱,那就不能写得太具体、太详尽,模糊一点反倒更容易传播开去。而且到了苏轼这儿,词的方式发生了很大的变化,词有了具体的背景和场景,从模糊笼统的写作弄成了个人化的写作,也可以说,苏轼把诗的内容写进了词里,这是他对词的贡献。具体表现就是词中的引言:“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。涕泣遂晴,故作此。”这就是具体的写作场景。原先,写的是苏轼与一群人走在沙湖道中,忽然天降暴雨,大伙又没有雨具,其他人都狼狈地跑了上去。只有苏轼自己没啥觉得,在雨中悠闲悠然地走着,过了一会儿,天就晴了,于是写下这首词。所以你看,这首词形成的背景十分具体、细致,也很有画面感,与过去常规的创作风格十分不一样。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

“莫听”就是不要听,不要听哪些?穿林打叶声,这儿指的就是雨水打在树枝上的嘶嘶声,意思就是用不着担心下雪。既然苏轼给出了一个“不要……”的劝告,那他希望自己如何样呢?“何妨吟啸且徐行”,不妨放慢步伐,边走边放声歌唱。这是他面对风雨时的心态,颇显洒脱、泰然,气宇非凡。换言之,苏轼的洒脱、泰然也不是空穴来风,而是在经历了“穿林打叶声”的袭扰后作出的人生选择。假如我们结合苏轼原本经历的“乌台诗案”,便可以进行一次主题的升华:穿林打叶声便是清廷中的反驳抨击,而吟啸徐行便是苏轼“不惊骇,不逃避,不哀伤,泰然处之,潇洒从容”的人生心态。

竹杖芒鞋轻胜马。

苏轼说,我拄着竹杖,脚蹬木鞋,走上去比那马儿还要欢快。假如说竹杖芒鞋是平民百姓的象征,这么,身骑快马便是做官的象征,正所谓“走马上任”。陆游就曾写过:世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?意思是世情淡漠,陆游懊悔外出出仕,这么这儿的“骑马”就代指当官。所以,苏轼在这儿说“竹杖芒鞋轻胜马”,虽然就富含“无官一身轻”“不愿为官”的隐居的看法。

谁怕?一蓑细雨任平生。

苏轼这儿的“怕”是说怕哪些呢?自然就是上面提及的“穿林打叶声”和“竹杖芒鞋”的生活状态了。我们说,这除了是当前经历,更是暗示自己的人生境遇,这是来自官场的风雨。既然对官场和仕途早已无所期盼,那自然就无惧风雨,泰然处之了。“一蓑细雨任平生。”一般的翻译是:一身蓑衣纵使风吹雨打,照样过我的一生!在这儿把“蓑”理解为名词,蓑衣。但是,在朱刚所写的《苏轼十讲》中有不同的说法。朱刚觉得,这儿的“蓑”是量词,表示的是一件蓑衣足以抵御的雨量,也就是不太大的春雨。在苏轼的词中,这样特殊的量词也很常见,例如他写的《如梦令》中有一句:江上一犁春雨。这儿的“犁”就表示恰宜犁地春耕的雨量。这些解释也很有意思。

“一蓑细雨任平生”便是一种平时心:平生经惯风雨,任其自然,有何可怕?以自我内心的平和与寻常,去化解和应对生命中的一切风雨扰攘。

严冬春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

苏轼对春风春雨的理解饱含了人生的辨证法:在冬寒严冬之时,却遭逢山头斜照,颇具绝处逢生之感。人生不也是这么么?古人说“否极泰来”“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。用新东方的那句标语来说就是:在绝望中找寻希望,人生必将辉煌。这可能就是生活的真相吧。没有哪条路会一路春暖花开、康庄坦途,总有冬寒严冬的时刻,总有陡峭崎岖的阻隔。因而,我们也毋须沉沦在忧伤和挫败之中,要一直心怀一份希望和绿意,等待暖阳再现山头。这抹阳光,足以照耀一个失意潦倒的灵魂。我忽然想起,《南方假期》1999年的元旦致词中那句反复提到的诗句:祝福阳光打在你的额头。我想,这就是信念的力量,是“让无力者有力,让消极者前行”的力量。

回望向来萧索处,归去,也无风雨也无晴。

回过头来望望那风雨萧索的过往,虽然也就是回首过去的低迷经历,苏轼发出回荡千古的惊人之语:归去,也无风雨也无晴。“归去”,化用自陶渊明的《归去来兮辞》,这就是苏轼隐居之心的明证了。隐居后,自然就浑然不在乎仕途上的任何风雨了,甚至连同晴好的消息也一并毫无兴趣,达到了一种道教上所说的“无差异境界”。蔡义江解析道:末句语同佛教禅定,字字机锋:本无风雨,何来晴明!利害得失,正可一并抹杀。

《金刚经》中说:“凡所有相皆是虚妄。应无所住而生其心。”我们所感遭到的人世间的喜怒哀乐、悲欢离合,虽然都是人心中的幻相。而如果我们步入清澈空明的心境,这么这个世界也都会显得自然清净,便是“也无风雨也无晴”了。

那怎么算是清澈空明的心境呢?便是我上面提及的“平常心”。《五庙会元》中解释平时心是:无造作、无是非、无抉择、无断常、无凡无圣。宋朝无门慧开禅师吟唱过一首诗,颇具此番平时心意味:春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪;若无闲事挂心头,便是人间好时节。

苏轼十分喜欢《定风波》这结尾一句。晚年他被流放云南岛,写下一首《独觉》,最后一句便是:回望向来萧索处,也无风雨也无晴。

这么品来,会越发倍感这首《定风波》中的绝妙之处。“并不是由于度过了风雨而骄傲,也除了是对风雨安之若素,而是一笔勾销,并无风雨。比之当初的晴、雨两佳,此次更为澄澈透彻。不管外在的处境怎么变幻,都如云烟过眼,清亮透彻的心灵不会被外物所困折,由于无所计较,故而所向无敌。”(朱刚《苏轼十讲》)

这真是一种至刚至纯的人生境界,又岂是我等随便品读一首诗歌、听几句大道理,就才能体悟与拥有的。不免再度想起蔡澜先生的那句忠告:先去过大城市。同样的道理,当我们走在人生的路口,奔向前方张望却不知何去何从,担心在经历了一番风雨扰攘后一无所获时,不妨小声开导自己:那就先去经历风雨吧!

其实就在你松开头来的一霎那归去来兮辞名句,便是阴天。

我们将每三天推出一集,文稿全部原创。

下一集,我们讲解苏轼的词作:《念奴娇·赤壁怀古》。

文稿严鼎

录音严鼎

制图张金香

统筹孟滕玲张金香

音乐经理曾力佳

- 上一篇: 李白最自信的两句诗,诗仙风采尽显无余,难以割舍其一

- 下一篇: 教育励志格言警句